2022年7月8日9:30-12:00,华东政法大学威尼斯人 屈文生教授通过腾讯会议平台,应邀为威尼斯人 师生讲学。讲座由中国文化翻译与传播研究基地主任陈大亮教授主持,主题为“新翻译史”何以可能?。西方中心主义给中国翻译史研究留下深刻方法论烙印。反思翻译界近年来存在的类似“冲击—回应”模式的研究范式,屈文生教授提出重写翻译史的“新翻译史”研究路径,并详细分析了该研究路径的理论基础和实践方法。共有学院及其他高校近200名师生参与了近两个半小时的在线讲座。

图1. 屈文生教授应邀为外院师生讲学

讲座一开始,屈文生教授从季羡林先生的名句引出了翻译与历史的关系的思考。我国的翻译史研究历来重两头,一头是文学翻译史研究,另一头是非文学翻译史研究。非文学翻译史研究主要包括三大主题:包括佛教文献翻译研究、民族翻译研究、两次西学翻译研究。翻译本身的跨学科性,在文学翻译史研究方面,谢天振提出语出惊人的判断:比较文学的研究对象应包括翻译与翻译文学,翻译文学不是外国文学,而是中国文学。翻译研究在文学学科(主要是比较文学学科)由此获得一席之地,并被纳入“比较文学”学科理论体系之中。“译介学”的本质被视作文学研究或文化研究。最早由中文译成英文的著作,概为1719年译成,但直至1761年才被英译出版的《好逑传》该书由詹姆斯·威尔金森(James Wilkinson)翻译,在维多利亚女王统治时期,又由德庇时(Sir John Davis)重新翻译《好逑传》的英译,是满足异域文化的期待。西方人编纂中国文学史是有历史传统的。佛教文学翻译史研究,整理、挖掘、研究佛教文献翻译史料,可围绕若干中心展开。

在佛学界,从事译经的高僧历来被视作是“高僧中的高僧”、“沙门中的沙门”。南朝《高僧传》、唐代《续高僧传》、《宋高僧传》、《明高僧传》“四朝高僧传”中,前三部不但都设有“译经篇”。现有的佛经翻译史,推介了影响力较大的几部著作。限于语言障碍(由于我国精通梵语者人数稀少),加之其他原因,佛经翻译遇到了较大阻碍。关键还是要有洞见,胡适曾评价佛教文献翻译文体,是对于魏晋以来形成的骈偶文体的叛逆。

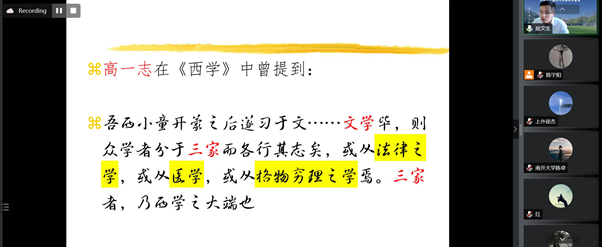

图2. 屈文生教授线上讲座现场

随后,屈文生教授分析了翻译和历史的关系,学界以往对于文学与历史的关系讨论较多。文学往往是虚构的,而史学追求的是真实。翻译与历史的总体关联,翻译与历史都讲究“求真重信”。历史学追求真实,须以原始史料为基础,如果被表象所迷惑,就会得出错误的判断。翻译也注重信,还有达和雅。历史学是第二种历史,第一种历史是客观的,第二种历史是主观的。翻译与历史之间的关联还在于解释、交流、对话。历史和翻译很大程度上都是解释。历史学家与翻译家一样,必须熟悉两种语言。过去与现在,在两个完全不同的领域间来回游走。翻译与历史的真正关联,在于二者在很大程度上都是通过叙事来建构文本并与文本对话。不管是口译,还是笔译,翻译都可以被看做是一种叙事性建构,发挥着诠释性的再现。历史叙事也可以理解为“再——现”。历史和翻译之间的影响和作用,包罗万象的学科,二者就像文化一样,指向了一个广袤的空间,一时难以驾驭。翻译研究实际上是文化研究的一部分。翻译与历史常具有某种天然的适配性、调和性和包容性。二者都强调本位(即自身的主体性),但也具备互相作用。翻译的客体大多可以归结为人文科学、社会科学、自然科学以及技术科学和工程技术的某一分支。历史地看,翻译是一种文化态度和战略意识,反映出的是这个国家精英阶层的一种求知的精神,一种包容和胸怀。

图3. 屈文生教授线上讲座现场

讲座最后一部分,屈文生教授总结了翻译和历史之间的关系。在某一时期的某一接触地带,接触地带(a shared history)。“共有的历史”借自徐国琦《中国人与美国人:一部共有的历史》(Chinese and American: a shared history)。新历史主义(neo-historicism或new historicism)。新历史主义学派强调对话,有意打破学科界限和秩序,其所谓的“文本”不局限于传统的文学文本,其认为文学文本与非文学文本存在不可割裂的“流通”。重要的是,新历史主义将文化建构视作是“文本”或“话语”而非“事实”将“文本”转变为“文献”。而文献与文学文本一样,没有固定的意义,需要解读。新历史主义由此将大历史(history)化为小历史(histories)。新历史主义的要旨为“文本的历史性和历史的文本性”逻辑推演,有意强调翻译的“历史性”和历史的“文本性”,二者关系密切。直观可见的就是翻译的历史转向研究,翻译和历史研究领域均会得以拓展。可以说,新历史主义接受了原本被视作边缘的翻译行为和翻译事件,将翻译视作是历史研究的要重对象。它同翻译主义一道将看似日常、渺小的翻译行为作为观察对象。“新翻译史”研究如何展开。从“西方之冲击”入手,冲击——回应(impact-response)模式以“西方冲击——中国回应”,“新翻译史”研究是着眼于中外文化交流互鉴的研究,是转向文化交流史的跨学科乃至超学科研究。从历史角度看,翻译的本质和价值在于文化交流互鉴。翻译史研究,既可以是对中译外的研究,也可以是对外译中的研究。但如能在全球史视野下展开叙述,从中外文化交流互鉴的视角出发,关注两方在翻译发挥重要作用的接触地带的你来我往,披露对事实的“印象”与“真相”,则可摆脱西方中心主义或中国中心主义的束缚。不少国外学者只是将中国作为研究材料而不是研究对象。真相往往秘而不宣,基于自身利益加以改造,以呈现对中国的印象,从而将之纳入既有话语模式之中——将印象化的中国置入已拟定的(话语)公式之中,经由循环往复的论证,得出符合自身利益的结论。这一现象如今依然存在,我们要谨慎地看待“他者”的视角。我们或许不仅要传播真相,还在于挑战“他者的中国公式”(China as other),而形成“自我的中国公式”(China as self)。不止将其作为材料,而不是对象进行研究。讲座最后,陈大亮教授对讲座内容进行了总结,并代表旁听师生感谢屈文生教授的无私分享和精彩报告。